周知の通り、19 世紀後半の開国以降、西洋文化のさまざまな成果が日本に流れ込んできた。ロシア文学も例外ではなく、やがて日本の作家や読者の心に特別な位置を占めるに至る。

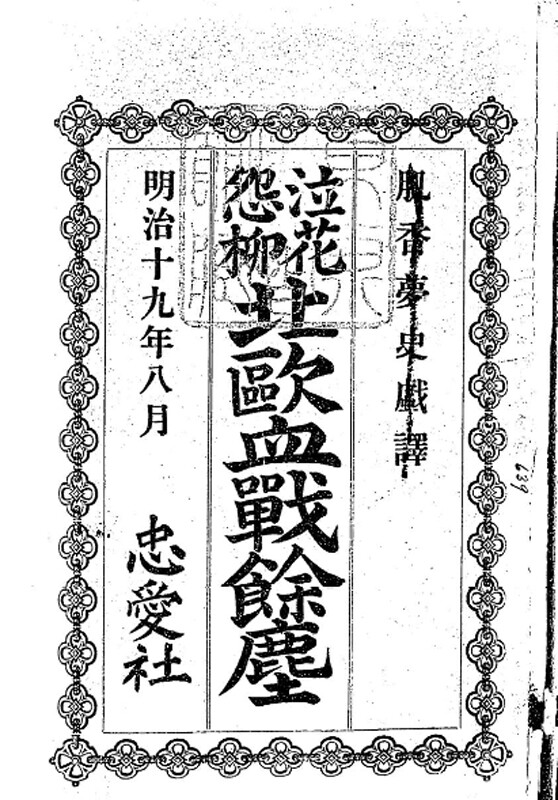

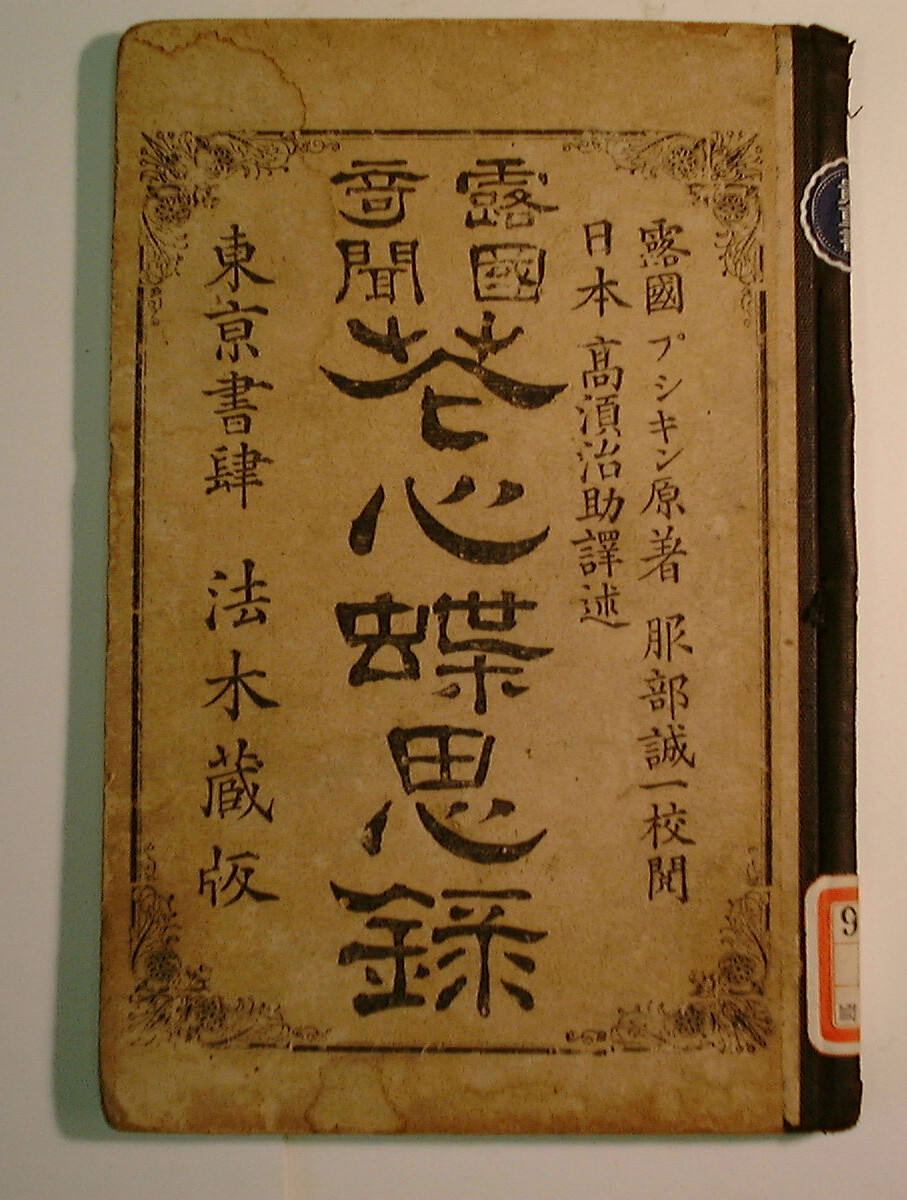

しかし、今日有名な古典的名作の最初期の翻訳は、今我々が考えるものとはかなり違っていた。たとえば、レフ・トルストイの大作『戦争と平和』 は、1886年に森體によって『泣花怨柳 北欧血戦余塵』の題名で抄訳され、詩人アレクサンドル・プーシキンの小説『大尉の娘』 は、1883年に高須治助が『露国奇聞 花心蝶思録』として原作の五分の一ほどを翻案している。

これらは忠実な翻訳ではなく翻案であり、「豪傑訳」などとも呼ばれた。翻訳者は、原作に対して自分の考えに基づき「自由に」振舞っている。

しかし、やがてより正確な翻訳が現れ、これらを消化した日本近代文学草創期の作家たちは、ロシア文学の手法を間もなく採り入れ、独自のスタイルを生み出していく。その最も鮮やかな例を振り返ってみよう。

二葉亭四迷は、ロシア文学の最初の主要な翻訳者の 1 人と言える。彼はロシア語の達人であり、ツルゲーネフ、ゴーゴリ、ガルシンその他の作家や批評家の著作から、計30篇以上の翻訳を行っている。

ツルゲーネフの『猟人日記』の一部を訳した「あひゞき」(『国民之友』1888年)の訳文が多くの作家の文体に甚大な影響を与えたことは良く知られている。その精確で繊細な訳文は驚くべきものだ。森體の『戦争と平和』抄訳のわずか2年後で、二葉亭がいかに時代を抜いていたかが分かる。

「秋九月中旬というころ、一日自分がさる樺の林の中に座していたことがあッた。今朝から小雨が降りそそぎ、その晴れ間にはおりおり生ま煖かな日かげも射して、まことに気まぐれな空ら合い。あわあわしい白ら雲が空ら一面に棚引くかと思うと、フトまたあちこち瞬く間雲切れがして、むりに押し分けたような雲間から澄みて怜悧し気に見える人の眼のごとくに朗かに晴れた蒼空がのぞかれた」

この翻訳者・作家は、ロシア作家の影響を受けて自身の作品を書いたことを認めている。研究者たちは、彼の小説『浮雲』の主な筋がゴンチャロフの小説『断崖』からかなり借用されたことを指摘する。

二葉亭は、2 回ロシアを訪れている。1902 年にはウラジオストクに滞在し、ハルビンで徳永商会相談役となる。1908 年には、朝日新聞の特派員としてサンクトペテルブルクに赴任。この二度目の訪露の壮行会で彼は、露日関係の強化の重要性について演説し、次のように締めくくった。

ロシアが我が国の文化に親しむように、そして日露間の誤解が再度の戦争につながらぬよう尽力したい、と。

サンクトペテルブルクに滞在の時、二葉亭四迷が借りたアパートの建物。

Lion10~commonswiki (CC BY-SA 4.0)サンクトペテルブルクに着くと、二葉亭は、ドストエフスキーの作品に記されているあらゆる場所を訪れようとし、小説『罪と罰』のヒロイン、ソーニャ・マルメラードワの家と目される建物の近くにアパートを借りさえした。

残念ながら、ロシアへの愛はこの作家にとって致命的な結末をもたらした。サンクトペテルブルクで、彼は重病(肺炎と結核)にかかり、日本への帰途、亡くなった。

芥川は、ロシア文学の熱烈な崇拝者に数えられると言っても過言ではない。彼の作品の多くは、ロシアの古典的名作のプロットに基づいている。未完の長編『路上』(1919)は、トルストイの『戦争と平和』を下敷きにしており、主人公二人はピエールとナターシャになぞらえられ、この大作への直接の言及もしばしば見られる。たとえば、いかにもピエール風の主人公、野村は、もらった犬を撫でながらこう言う。

「あすこじゃこの頃、家中うちじゅうがトルストイにかぶれているもんだから、こいつにも御大層なピエルと云う名前がついている。僕はこいつより、アンドレエと云う犬の方が欲しかったんだが、僕自身ピエルだから、何でもピエルの方をつれて行けと云うんで、とうとうこいつを拝領させられてしまったんだ」

また、『鼻』では、主人公の高僧は、大きすぎる鼻を縮めることを夢見ていたのに、それが実現すると侘しい思いをする。これは、『今昔物語集』の「池尾禅珍内供鼻語」などのほか、ニコライ・ゴーゴリの同名の中編小説に触発されたと考えられる。鼻はその「持ち主」から逃げ出し、なぜか高官となった「彼」はロシア国外に出ようとする。

芥川の短編『庭』では、旧家の放置された庭が時代の象徴となり、それを復旧しようと試みた人々も、かつて見事だった庭園を時とともに次第に忘れていく。この短編は、チェーホフの戯曲『桜の園』にインスパイアされており、庭は、劇の舞台であるだけでなく、人々の話題の中心であり、思い出の源でもある。

一つ興味深い事実がある。他ならぬ芥川が、ロシア作家を主人公とする、日本初の「ファンフィクション」を書いたことだ。それは短編『山鴫(やましぎ)』(1921)で、トルストイとツルゲーネフが山鴫を撃ちに出かけるのだが、二人の振る舞いはどことなく侍を彷彿とさせる。両作家は、山鴫を撃ち落としたか否かという些事で意地の張り合いになるが、真相が分かるとあっさりと「水に流す」。

19世紀のロシア作家の集合写真。トルストイ左上から一番目はで、ツルゲーネフは左下から二番目。1855年

Public Domain芥川の作品は、ソ連の読者に速やかに迎えられ、彼の存命中に早くも、ロシア語訳の短編集が出版された。その序文に芥川は次のように書いている。

「わたしの作品がロシア語に飜譯されると云うことは勿論甚だ愉快です。近代の外国文藝中、ロシア文藝ほど日本の作家に、――と云うよりも寧ろ日本の読書階級に影響を与えたものはありません。日本の古典を知らない青年さえトルストイやドストエフスキイやトゥルゲネフやチェホフの作品は知っているのです。我々日本人がロシアに親しいことはこれだけでも明らかになることでしょう。…この文章は簡単です。しかしあなたがたのナタアシアやソオニアに我々の姉妹を感じている一人の日本人の書いたものです。どうかそう思って読んで下さい」(「露譯短篇集の序」)

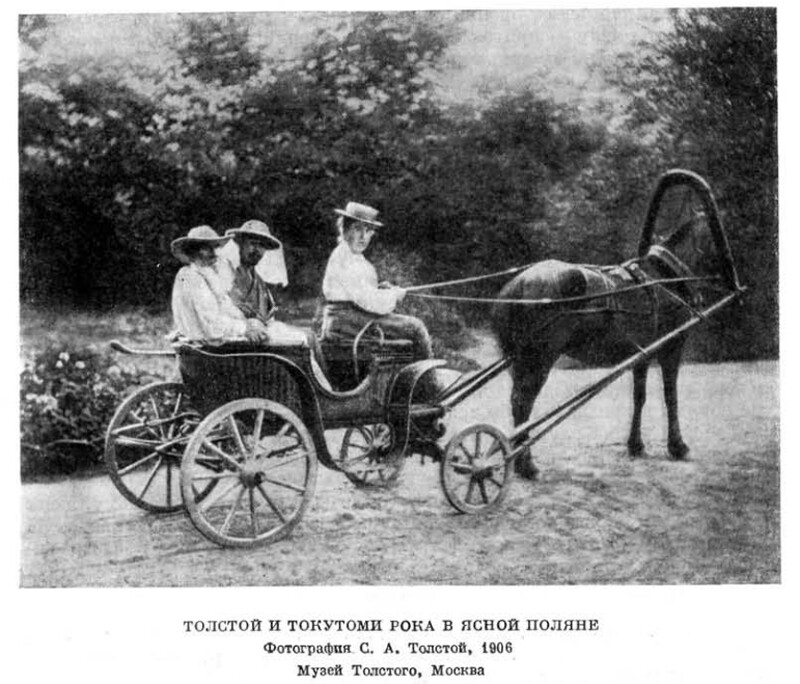

徳冨蘆花、ヤースナヤ・ポリャーナにて、1906年6月

S. A. Tolstaya/Tolstoy Museum, Moscow/Public Domain彼が「和製トルストイ」と呼ばれたのは故なきことではない。徳冨蘆花は、トルストイのキリスト教的無政府主義とも言うべき思想を受け入れただけでなく、ヤースナヤ・ポリャーナの邸宅を訪れ、このロシア文学の支柱と会った。

徳冨蘆花からトルストイへの年賀状、1902年

Tolstoy Archive/Public Domain蘆花は、訪問に先立ちトルストイに手紙を送った。

「敬愛する先生。…幸なるかな、平和は回復せられ候。而して平和と共に生(*私は)は霊的生涯は一大革命を来し候。生は虚偽に立ち浅薄なる自我に立ちたる過去のあさましきを痛感し、而して夢想家の空論視したる先生の所論の今更に切実なるを痛感し候。生は向後神に対し人に対し二つなき愛の生涯を送らんと決し候。生は菜食者となり候」

返事を待たずに蘆花は、トルストイ邸に赴き、1906 年に 5 日間を彼と過ごした。我が生涯で最も幸福な日々だったと、彼は後に述べた。

レフ・トルストイと徳冨蘆花、1906年

S. A. Tolstaya/Tolstoy Museum, Moscow/Public Domainトルストイと蘆花は、文学について、そして生と死について語り合った。対話の一部を後に蘆花は旅行記「ヤスナヤ、ポリヤナの五日――巡礼紀行より」に記している。それによると、彼は、トルストイと別れるに際し、こんな言葉を贈った。

「先生心を安んぜよ、一たび露西亜の敵となって血を流しし日本にも先生の風を聞いて已に起てる者また起たんとする者実に少なからず、世界を通じて前途は光明也」

一方、トルストイは日本の「同志」に対しこう言ったという。

「君は先日日本の務む可き所及び日露の間に長く親和交を結ぶ所以を問いぬ、其は他なし同一目的に向かって同一覚悟を以て進むにあるのみ、如何にしてこの目的に達せんか、信仰の普及によりて各個真に神を愛し人を愛するに至ることは素より第一義也、而して斯くするに最も適当なる境遇は取りも直さず農的生活也」

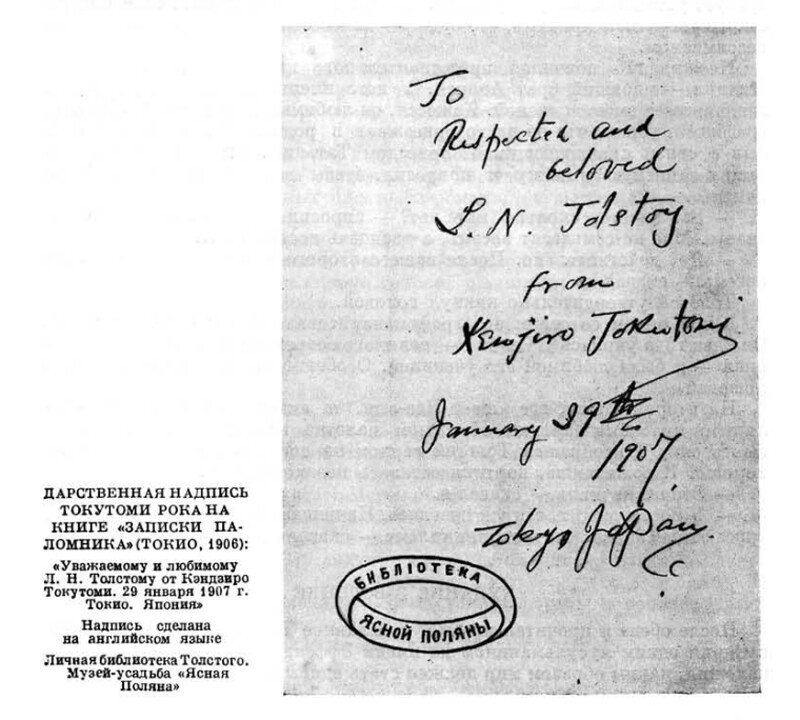

徳富がトルストイに謹呈した本

Museum-estate "Yasnaya Polyana"/Public Domain帰国後、蘆花は、キリスト教的無政府主義「トルストイ主義」の信奉者となって、この「同一覚悟」を実践すべく、トルストイへの約束通り、東京近郊の農村、粕谷(新宿から西方におよそ10キロメートル地点)に小さな土地(一反五畝=約15アール)と古ぼけた家屋を買い、農機具をそろえて、妻と半農生活に入った。

『白樺』雑誌のカバー

Rakuyōdō/Public Domainこの団体の名が既にその志向を示している。白樺派は、同名の雑誌『白樺』(1910~1923年)を核として形作られた。そのメンバーは、貴族、上流階級の子弟が多かった学習院の出身者だ。この雑誌は、日本人が西洋美術に親しむ「窓口」となり、文学や芸術に関する議論の場ともなった。

白樺派のメンバー

Public Domain『白樺』に参加したのは、武者小路実篤、志賀直哉、有島武郎、里見弴ら。彼らは、善と正義に基づく社会変革を目標とし、トルストイを文学的指導者として選んだ。そして彼の教えから、キリスト教的な「隣人への愛」と「暴力をもって悪に抗せず」を採り入れた。

ソ連の文学研究者キム・レーホは、白樺派の作家の作品について次のように書いている。

「…それらはいずれも、レフ・トルストイ、とりわけ彼の長編『復活』に深く影響を受けた。『復活』において彼らは、主として主人公ネフリュードフの道徳的偉業の意義を重視した。だから、彼らは、ネフリュードフの倫理的探求の面に関心を抱いたわけである」

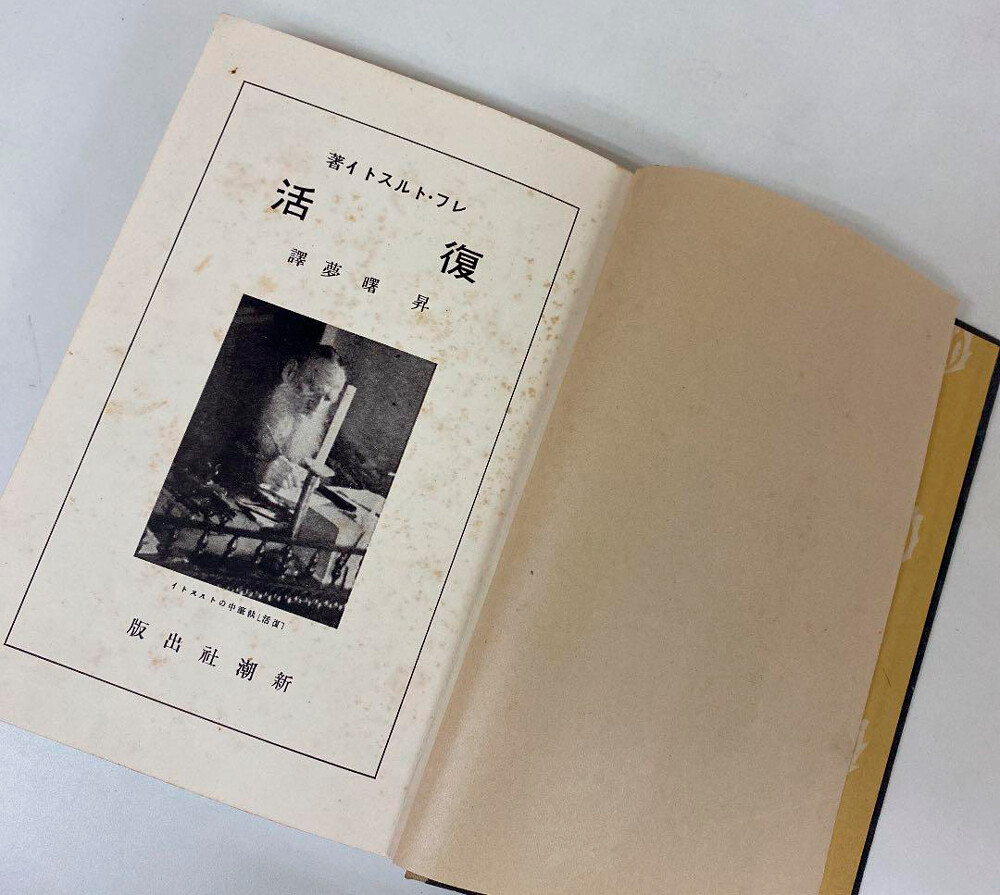

レフ・トルストイの長編『復活』の翻訳、1927年

Public Domain概して、ロシア文学は、日本では教養、教育のためだけでなく、精神的な純粋さの源泉と目され、感情や思考を目覚めさせるものと考えられた。ロシアの散文の特性――人間の内面の機微の描写と自然の「霊化」――は、日本の読者に極めて身近であることが次第に判明していった。日本人もまた、世界の叙情的で詩的な認識の伝統を育んできたからだ。

志賀直哉は、1911年4月22日の日記にこう記している。

夕刻から床の中でトルストイの『復活』を読んだが、彼がこんな老齢で若者の内面を鮮やかに見せていることに驚いた。それは我々でさえ早くも忘れかかっていることだ――。

志賀直哉、1938年

Public Domainまた志賀は、チェーホフの作品にも感嘆している。彼の見解はこうだ。

チェーホフの作品を読むと、登場人物を見つめる作者の温かい眼差しをいつも感じる。人は必ずしも生まれながらに美しく勇敢であるとは限らない。醜かったり愚かだったりすることもある。チェーホフは頻繁にそうした人々を描いているとさえ言えようが、決して彼らを意地悪な目で見ない。優しく彼らを見守っている。だから、チェーホフの筆にかかると、醜いものは醜く見えず、愚かなものは愚かに見えない。そして、読者はそこに静かな美を感じる。この美は、おそらくチェーホフの偉大な才能と人間愛の賜物だろう…。

アントン・チェーホフとレフ・トルストイ、クリミアにて、1901年

Sputnikロシア・ビヨンドのニュースレター

の配信を申し込む

今週のベストストーリーを直接受信します。